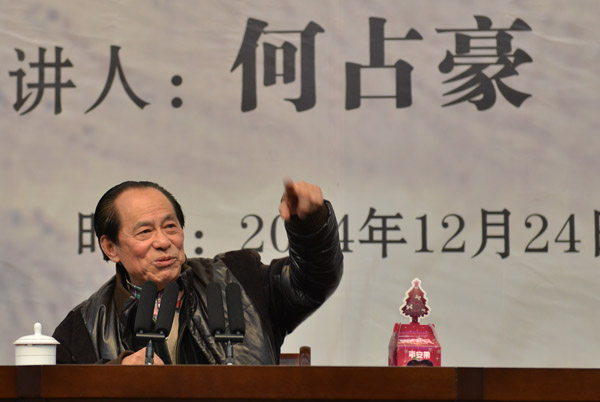

耳熟能详的小提琴协奏曲《梁祝》柔肠百转的旋律在博鱼体育综合楼报告厅缓缓萦绕,一场经典乐曲相伴的午后畅谈让师生们会心而笑并陶醉其中。12月24日下午2:00,著名音乐家、作曲家兼指挥家、上海音乐家协会副主席、小提琴协奏曲《梁祝》的曲作者之一何占豪教授应邀做客我校“稽山讲堂”,主讲《梁祝》的创作背景与作品赏析,述说那动听旋律背后令人难忘的创作故事。

图为讲座现场

乐曲创作来源于群众

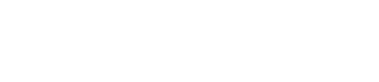

何占豪教授在半个多世纪的音乐创作生涯中,始终探索着一条“外来形式民族化、民族音乐现代化”的路子。他在讲述中回忆起了对他影响至深的一段经历,“1957年,我考进上海音乐学院管弦系主修小提琴,那时经常下乡演出,每次都拉外国曲目,农民朋友问我们来干什么?我们会什么?我一想,哦,我们会拉小提琴。于是我们问他们‘贝多芬、巴赫的音乐,你们要听吗?’,农民朋友不知道这些音乐家,结果我们的演奏让他们觉得好听但听不懂。他们说要听越剧、沪剧,当时只有我会越剧,因为我是从文工团考入音乐学院的,但是我会唱不会拉。”何占豪教授回忆起当时的情景,犹如历历在目。他说,当时小提琴的中国乐曲很少,更没有一首是越剧、沪剧音调的。

图为何占豪教授在讲座中

那一段经历引发了他的许多思考,“每一个民族都有自己的文化,农民朋友喜欢越剧,难道越剧不是音乐吗?喜欢沪剧,难道沪剧不是音乐吗?喜欢中国民歌,难道民歌不是音乐吗?只有外国的贝多芬、巴赫的乐曲才是音乐吗?”何占豪教授说,正是这样的一次次扪心自问,让自己在年轻的时候就萌生了要用小提琴演奏出中国人喜闻乐见的音乐的强烈愿望。

自我创作被试奏,世界名曲终问世

在上海音乐学院学习期间,在院领导的支持下,何占豪与丁芷诺、俞丽拿、沈西蒂、张欣、朱英6名同学成立了“小提琴民族化实验小组”,他因为懂越剧而担任组长。“我们当时是不会作曲的,因为作曲的人都崇洋媚外,写不出来,我们就自己写。我当时写了一首只有三四分钟的曲子《小梁祝》,凭自己的感觉,把越剧的调子放进去。我们不是专家,都是草根,虽然农民朋友爱听,但是我们自己‘看不起’自己,因为总觉得登不上大雅之堂。”恰逢其时,一个闻名世界的捷克斯洛伐克四重奏乐团来到上海音乐学院演出,当时还是管弦系学生的何占豪与同学们都去观看演出,没想到创作的信心随之而来。“外宾问我们有没有四重奏,师妹丁芷诺说有,而我觉得我的作品太差,拿不出手。后来我们领导让我把谱子拿出来给外宾看。”隔天通过院长,何占豪教授了解到,专家们正在上海试奏他的曲子,并让他回去按照国际标准来重新谱写曲子。

1959年春天,作曲系的陈钢被派来与他合作。经过三个月的切磋琢磨,曲子终于完成了。有趣的是,当时曲子中并没有“化蝶”这一段,因为他们执着地认为新中国的年轻人不应该迷信。上海音乐学院领导听后哭笑不得,指出这是浪漫主义的一种创作手法,他们这才“放心”地把“化蝶”这部分补出来,于是就有了今天长达26分钟、被誉为“我们中国自己的交响乐”的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》。

解读《梁祝》内在意境,观众情感此起彼伏

随着讲座的深入,伴随着小提琴协奏曲《梁祝》旋律的一次次响起,何占豪教授对作品作了一次次形象化的解读。“初期曲子好听,但不够深刻,我就去听‘尹派艺术创始人’尹桂芳的《红楼梦》,发现每次‘妹妹呀’的唱词一起头,来观看的纱厂女工们就激动不已,由此得到启发,就有了《梁祝》现在的开头曲调。”何占豪教授回忆起与尹桂芳的一次交谈,“得知她的曲调都是与伴奏相互配合,自己创造出来的,我得出了结论——情之所至,音之所在……”何占豪教授的解读不仅有故事情境,更有人物情绪。“十八相送”、“抗婚”、“楼台会”、“化蝶”这些故事情境在音乐作品中几乎都可以找到对应的旋律,而同窗的欢喜、送别的不舍、抗婚的怨愤、重逢的缠绵、哭灵的凄厉、化蝶的悲壮也通过乐音起落表现得淋漓尽致。

图为叶访春向何占豪教授颁发聘书

讲座中,何占豪教授还欣然回答了师生们关于他的学琴之路以及为何选取《梁祝》作为创作曲目等相关提问。

何占豪教授深情幽默的讲演让在场师生获益匪浅又乐在其中,两个小时的讲座,时而响起《梁祝》动人的旋律,观众屏息静听,会场内只有乐声回荡;时而全场大笑,那是何占豪教授解说风趣,听众忍俊不禁。大家在乐声、笑声、掌声中共同度过了一个美好的午后时光。

讲座开始前,学校常务副校长、党委常务副书记叶访春向何占豪教授颁发客座教授聘书;何占豪教授为学校题写“文化交融,博采众长”勉励词。学校党委副书记施文妹主持此次讲座。

图为师生们被何占豪教授深情的讲述所感染而热烈鼓掌

何占豪教授的讲座受到了师生们的热烈欢迎。当天上午9:08,学校官方新浪微博提前预告了何占豪教授来校作讲座的信息,短短3个小时阅读量超过6000人次。“今天何教授用朴实的话语再现了《梁祝》当时的创作背景,几个例子让我更深理解了真正的西洋乐器民族化的含义,也使我对乐器产生了特别的兴趣,以后听《梁祝》的时候让我有了另一种更加亲近和真切的情境。”英语1305班王莹同学在听完讲座后颇有感慨。

——陈园进、杨妙晨、鲁玉兰/文,傅建平、李彦希/摄