2025年4月14日,“AI赋能下的MTI硕士点建设与人才培养创新研讨会”在英语学院圆顶报告厅(多语种翻译与国际传播实验示范教学中心)成功举行。特邀专家、科研处、英语学院、东语学院、西语学院相关负责人和教师代表齐聚一堂,共同探讨人工智能时代越秀MTI硕士点建设和人才培养创新举措。

会议由科研处高楠副处长主持。她首先介绍了我校翻译硕士(MTI)专业建设进展及教育部、省厅核查准备工作,强调学科建设需紧跟国家战略。

在主旨报告环节,特邀专家上海外国语大学冯庆华教授以“DeepSeek在翻译学习、教学与研究中的应用”为题,系统阐释AI技术与翻译教育的融合方向。他指出,根据教育部“人工智能+高等教育”的战略部署,翻译学科应着力培养“专业精、知识广、技术强”的复合型人才。一方面需夯实双语表达、文化传播及跨专业能力,另一方面需提升数智更新、信息真伪辨别和价值判断等新增能力。冯教授强调,“专业基本能力是心脏,人机协同能力是翅膀”,高校需通过“重塑专业、重设课程、重置课堂”实现学科与技术深度融合。最后,他倡导“人机协同创造思想价值”,探索民办院校在AI赛道的错位优势。

英语学院院长陈科芳的发言以《AI崛起:危还是机?》为题,直面学科生存危机:社会舆论唱衰、多校专业停招、资源投入受限等挑战。陈院长通过发问方式,力求厘清人机分工边界,提出“三维教育模型”—动态语料库重构知识体系、人机协同强化多元能力、算法伦理显性化价值塑造,提出“HI+AI”教育范式的螺旋升级路径,并以案例验证该范式的可行性。呼吁要转变观念,重新定位自己角色,强调唯有拥抱技术革新、深挖人文优势,方能在转型期中实现翻译教育的迭代重生。

西语学院院长杨令飞结合养老院智能化服务、中阿语言合作等案例,指出翻译教育需坚守人文内核。杨院长指出AI可优化流程,但文化理解与批判性思维不可替代。他提出高校应通过打造特色课程,强化服务地方产业的功能性定位,紧密对接学校“新文科”发展战略。

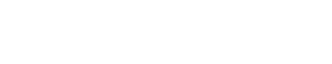

英语学院副院长徐英教授聚焦中英语对翻译课程设置,提出以区域新兴产业需求和地域特色为导向,结合新兴技术开设应用文体翻译类、翻译技术与项目管理类、地方文化外译类、翻译研究类四大模块课程,在教学中既要用技术赋能,又要以项目为驱动。西语学院院长助理赵吉鹏副教授强调中法语对翻译课程设置中需深化“语言+技术+行业”融合,通过智能语言服务与跨文化项目管理课程提升实践能力。

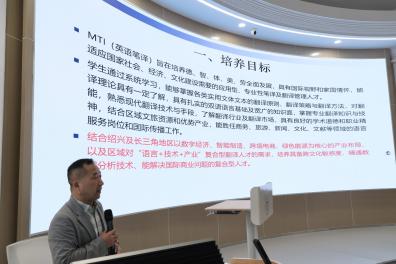

外语实验教学中心主任徐铫伟博士作为教师代表发言,分享了国内高校AI赋能翻译人才培养的先进模式。徐博士介绍了国内一些头部高校,如上海外国语大学、青岛大学、天津外国语大学、大连外国语大学等,依托语言大数据创新人才培养模式的经验,并提出MTI课程应兼顾AI优势,增设《跨文化交际与人工智能》《技术写作与传播》等特色课程,构建“技术赋能、人文筑基”的课程矩阵。

在自由讨论环节,东语学院日语系汪洋副教授强调翻译教育需“强基础、优师资”,尤其应提升AI技术应用能力,服务地方经济发展;西语学院法语系尹丽教授建议从顶层设计到教学实践系统融合AI技术,紧扣时代需求设计人才培养方案;英语学院张玉宏副教授提出“阶梯式培养”路径,逐步提升学生数智能力。

科研处主持工作副处长王佳桐在总结中指出,数字人文时代需强化“情感工程师”培养,将人文价值转化为核心竞争力。他提出:(1)人文定力:在数字人文时代强化情感工程师培养,坚守语言类学科的人文价值,将其转化为核心竞争力;(2)发展路径:借势他校缩减语言类专业的窗口期,结合学情打造“产业贴近型”MTI课程体系,通过校企师资共享、实践课程扩容、商业思维赋能,实现错位发展;(3)行动纲领:“以技术拓边界,以人文塑根本”,推动翻译教育在AI浪潮中确立独特身份认同。

本次研讨会为我校MTI硕士点建设注入新动能。未来,学校将持续推动外语学科与新兴技术深度融合,培养兼具专业素养、技术驾驭力与人文精神的卓越翻译人才,在AI浪潮中书写“文明传递者”的新篇章。

英语学院供稿